Wie beeinflusst die Temperatur die Langlebigkeit von LED-Leuchten?

Hohe Umgebungstemperaturen verringern in der Regel die Effizienz und Haltbarkeit von Beleuchtungskörpern, einschließlich LED-Leuchten. Die Auswirkungen können sowohl auf die Lichtquellen als auch auf die Batterien, die die Notfallsysteme versorgen, erheblich sein. Ebenso zerstörerisch sind Temperaturschwankungen, die zu einem schnelleren Abbau der Komponenten, einer geringeren Lichtleistung und einer verkürzten Lebensdauer der Beleuchtungskörper führen können. Hier erfährst du, was du bei der Auswahl von Beleuchtungskörpern für schwierige Temperaturbedingungen beachten solltest.

Wie man die Auswirkungen der Temperatur auf LED-Scheinwerfer minimiert

Die negativen Auswirkungen der Temperatur auf LED-Module und Batterien in Notbeleuchtungen werden in der Regel durch Designlösungen gemildert. Ein weiterer Ansatz ist die optimale Auswahl der elektronischen Komponenten und ihrer Betriebsparameter. Wir haben diese Lösung zum Beispiel bei der OptiLine-Leuchte angewandt , die für die Installation in explosionsgefährdeten Zonen in einem weiten Temperaturbereich von -40…+50oCvorgesehen ist. Die Fähigkeit, die Vorrichtung in einem so großen Temperaturbereich zu verwenden, wurde durch interne Forschung und eine Reihe von Tests in einem akkreditierten Labor bestätigt. Bei diesen Tests wurden die Betriebsparameter des Geräts bei längerer Erwärmung analysiert.

Die OptiLine-Leuchte ist für raue und sehr raue Bedingungen ausgelegt, was in der Praxis bedeutet, dass sie ständig oder häufig Feuchtigkeit, chemischen Faktoren, Staub, UV-Strahlen und mechanischen Schäden ausgesetzt ist. Solche Arbeitsbedingungen erfordern die Verwendung eines soliden, dickwandigen Gehäuses. Diese Lösung dient auch als Wärmedämmung, die das Gerät vor übermäßiger Erwärmung durch äußere Einflüsse (Sonnenlicht, heiße Oberflächen usw.) schützt und gleichzeitig die Wärmeabgabe der internen elektronischen Komponenten begrenzt. Deshalb hat unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung den Betriebspunkt der Leuchte so gestaltet, dass die Erwärmung der elektronischen Komponenten, einschließlich der LED-Module und des Netzteils, minimiert wird.

Dies wurde erreicht, indem wir die Lichteffizienz der LOW/MID Power LED-Module durch eine spezielle LED-Diodenpolarisierung erhöht haben, während wir den Betrieb des Netzteils unter die Nennparameter gesetzt haben. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung deutlich reduziert und die Lebensdauer der elektronischen Komponenten, einschließlich der genannten LED-Module, verlängert.

Standort des Geräts im Vergleich zur Betriebstemperatur

Für Arbeitsplätze mit künstlicher Beleuchtung müssen Produkte entwickelt werden, die immer besser an die jeweilige Umgebung und das Klima angepasst sind, in denen sie eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang lassen sich zwei Hauptgruppen von Faktoren unterscheiden, bei denen die Umgebungstemperatur eine wichtige Rolle spielt:

- Standort innerhalb der Einrichtung,

- geografische Lage

| Klimazone | Durchschnittliche jährliche Lufttemperatur | Temperatur-Amplituden |

| Äquatoriale | Über 20°C | 5-10°C (Jahresdurchschnitt) bis zu 10°C (täglich) |

| Tropisch | Über 20°C | 10°C (Jahresdurchschnitt) bis zu 40-50°C (täglich) |

| Subtropisch | 10-20°C | 10-15°C (Jahresdurchschnitt) bis zu 50oC(täglich) |

| Temperiert | 0-10°C | 25-35°C (Jahresdurchschnitt) bis zu 30oC(täglich) |

| Polar | Unter 0°C | bis zu 80°C (Jahresdurchschnitt) |

Auswirkungen der Betriebstemperatur auf die Auswahl von Beleuchtungskörpern

Typische Orte, an denen die Temperatur für Beleuchtungskörper entscheidend ist:

- Produktionsanlagen, insbesondere wärmeabgebende Prozesse (Kessel und Öfen, Reaktoren, Mühlen, Schweißgeräte, Transport heißer Medien usw.),

- Außenbereiche, vor allem mit direkter Sonneneinstrahlung,

- Industrie- und Lagerhallen, insbesondere Dachanlagen,

- Kühllagereinrichtungen,

- Bergbauanlagen unter Tage.

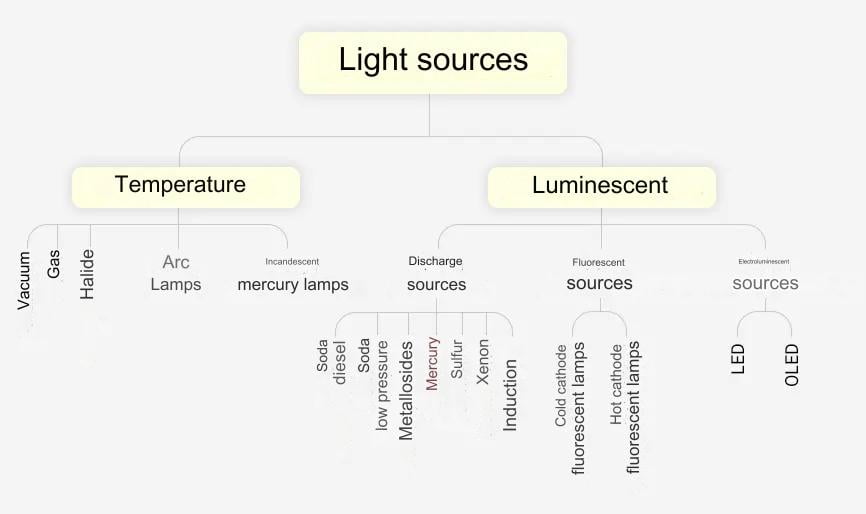

Abbildung 1 zeigt die Klassifizierung der elektrischen Lichtquellen nach ihrer Herstellungsmethode. Zu den am häufigsten verwendeten Lichtquellen in der Industrie gehören:

- Glühbirnen,

- Leuchtstoffröhren,

- Natriumdampflampen,

- Halogen-Metalldampflampen,

- Induktionslampen,

- LED-Lampen.

Quecksilberhaltige Leuchtmittel wurden aufgrund ihrer Schädlichkeit aus der Produktion genommen und werden in der weiteren Analyse nicht berücksichtigt. Andererseits werden Leuchtstofflampen, die in der EU nicht mehr verkauft werden dürfen, vielerorts auf der Welt, auch in Europa, noch verwendet.

Jede Lichtquelle zeichnet sich durch bestimmte physikalische Parameter aus, die sich aus der verwendeten Technologie ergeben. Die Kenntnis dieser Parameter und Temperaturbedingungen ermöglicht es, zu beurteilen, ob die gewählte Lichtquelle effizient arbeitet, eine vorzeitige Degradation vermeidet und der Einsatz wirtschaftlich gerechtfertigt ist.

Um zu beurteilen, welche Lichtquelle unseren Bedürfnissen am besten entspricht, stellen wir im Folgenden ihre Vor- und Nachteile vor.

| Lichtquelle | Vorteile | Benachteiligungen |

| Herkömmliche Glühbirne (Vakuum, Gas) / Halogen | Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen, effizienter Betrieb über einen Temperaturbereich von negativ bis positiv, hervorragende Farbwiedergabe bei verschiedenen Umgebungstemperaturen. | Geringe Lichtausbeute: 15 lm/W für Glühlampen, bis zu 35 lm/W für Halogen, Kurze Lebensdauer: 1000 Stunden für Glühlampen, 3000 Stunden für Halogen, Hohe Betriebstemperatur des Glühfadens (2500°C), Glühbirne etwa 80-150°C. |

| Linear-/Kompakt-Leuchtstofflampe | Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen innerhalb positiver Werte, akzeptabler Ein-Aus-Betrieb bei positiven Temperaturen, gute Farbwiedergabe über einen breiten Temperaturbereich. | Mäßige Lichtausbeute: 40-100 lm/W und Lebensdauer: bis zu 15.000 Stunden für T8, 25.000 Stunden für T5, Schlechte Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen – Verringerung der Lichtleistung, Erfordert ein Zündsystem. Lösungen für den Einsatz von Leuchtstofflampen bei niedrigen Temperaturen: Spezielles Design (Gehäuse) der Leuchtstoffröhre, Gehäuse aus Polymethylmethacrylat (PMMA), Abschirmung durch eine Schicht mit geringer Wärmeleitfähigkeit, Erhöhung der Temperatur zur Unterstützung der chemischen Ionisierung des Gases, Verbesserung der Lichtausbeute durch die Verwendung von Quecksilberdampf zwischen den Elektroden in der Röhre. |

| Natriumdampf-Hochdrucklampen | Sehr hohe Lichtausbeute: 200 lm/W und lange Lebensdauer: bis zu 30.000 h, hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen im negativen und positiven Bereich, minimaler Lichtleistungsabfall im Laufe der Zeit und ausgezeichneter Kontrast. | Schlechte Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen während der Zündung, lange Zündzeit bei negativen Umgebungstemperaturen (bis zu 5 Minuten), Probleme mit der Wiederzündung (ungeeignet für Notbeleuchtung), niedriger Farbwiedergabeindex Ra < 40. |

| Natriumdampf-Niederdrucklampen | Sehr hohe Lichtausbeute: 200 lm/W und gute Lebensdauer: bis zu 20.000 h, hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, minimaler Lichtleistungsabfall während des Betriebs, Zündung bei sehr niedrigen Temperaturen möglich (bis zu -50°C). | Sehr lange Zündzeit (bis zu 10 Minuten bei niedrigen Temperaturen), Probleme mit der Wiederzündung (ungeeignet für Notbeleuchtung), sehr niedriger Farbwiedergabeindex Ra < 20. |

| Halogen-Metalldampflampen | Gute Lichtausbeute: 100 lm/W und gute Lebensdauer: bis zu 20.000 h, hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, minimaler Lichtleistungsabfall während der Nutzung, guter Farbwiedergabeindex Ra < 80. | Schlechte Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen während der Zündung, lange Zündzeit, besonders bei niedrigen Temperaturen, Probleme mit der Wiederzündung, erfordert ein spezielles Zündsystem. |

| Induktionslampen | Sehr hohe Lichtausbeute: ca. 120 lm/W und lange Lebensdauer: 60.000 bis 100.000 h, hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, minimaler Lichtleistungsabfall, guter Farbwiedergabeindex Ra > 80, schneller Start und Erreichen der Nennbetriebsparameter. | Hohe Investitionskosten, schwierige Zündung durch Hochfrequenzgenerator. |

| LED-Quellen | Sehr hohe Lichtausbeute: bis zu 220 lm/W und lange Lebensdauer: 50.000 bis 200.000 h, hervorragende Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen, minimaler Lichtleistungsabfall während des Betriebs, guter Farbwiedergabeindex von Ra = 70 bis Ra = 90, vollständige Steuerung der Lichtstärke mit verschiedenen Methoden. | Mäßig hohe Investitionskosten, abhängig von der Produktqualität, Verschlechterung der Sperrschicht beim Betrieb bei hohen Temperaturen, was die Lebensdauer verkürzen kann, Erfordert eine spezielle Konstantspannungs- oder Konstantstromversorgung. |

Leuchtstofflampen: nicht für niedrige Temperaturen

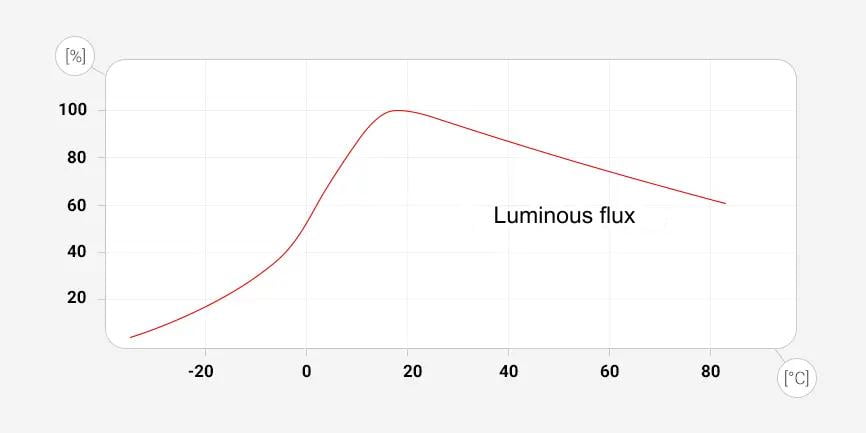

Da die Lichtleistung bei niedrigen Temperaturen stark abnimmt (siehe Abbildung 1), werden Standard-Leuchtstofflampen nicht im Freien (Klimazonen, in denen Minustemperaturen auftreten) oder in Kühlhäusern eingesetzt.

Wie kann man die Leistung von LEDs bei hohen Temperaturen verbessern?

Um die Betriebsbedingungen einer LED-Lichtquelle zu optimieren, ist eine effektive Wärmeableitung entscheidend. Dies kann durch den Einsatz speziell entwickelter Gehäuse und Stiftstrahler erreicht werden, die effizienter sind als die bisher verwendeten Methoden.

Das für das Gehäuse und den Zusatzkühler verwendete Material sollte aus dichtem Aluminiumguss bestehen, der dank seiner gleichmäßigen Materialstruktur eine schnelle Wärmeableitung ermöglicht. Die Qualität dieses Materials kann anhand seines Gewichts beurteilt werden – je schwerer, desto besser die thermischen Eigenschaften.

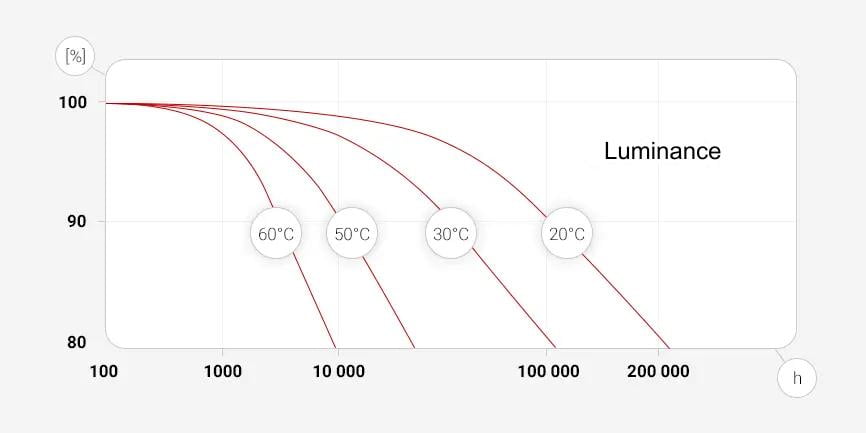

Hinweis: Ein Anstieg der Sperrschichttemperatur der LED um 20 °C kann zu einer Versechsfachung der Betriebszeit des Geräts unter Nennbedingungen führen. Die Leuchtkraft der LED nimmt mit steigender Temperatur ab, wie in Abbildung 2 deutlich zu sehen ist, was die Verschlechterung der Sperrschicht durch den Temperaturanstieg zeigt. Dies schränkt die Lebensdauer der Lichtquelle erheblich ein.

Hohe Temperaturen im Inneren der Leuchte können zu Schäden an Silikonlinsen führen und diese mechanisch zerstören. Es ist wichtig, bei der Installation die Auswirkungen externer Faktoren zu berücksichtigen. Die Leuchten sollten auch von zusätzlichen Wärmequellen ferngehalten werden, die den Kühlprozess stören oder verstärken können. Das gilt sowohl für natürliche Wärmequellen wie Sonnenlicht als auch für künstliche, wie z. B. Anlagen, die bei Produktionsprozessen hohe Temperaturen erzeugen.

Der effektivste Weg, die Leistung einer LED-Lichtquelle zu verbessern, ist die schnelle Ableitung der Wärme, die beim Betrieb der Diode entsteht. Dies kann durch eine Leiterplatte mit einer Aluminiumschicht erreicht werden, die eine gute Wärmeleitfähigkeit hat und die Wärme direkt von der gelöteten LED ableitet. Die Leiterplatte besteht aus einer 1 bis 3 mm dicken Aluminiumplatte, die mit einer keramischen Isolierschicht überzogen ist und auf der die Stromversorgungsleitungen aus Kupfer angebracht sind. Die gesamte Baugruppe wird oft mit Wärmeleitpaste an einen zusätzlichen Kühler oder ein Gehäuse angeschlossen, wodurch sich die Oberfläche für die Wärmeableitung vergrößert.

Wenn die LED-Lichtquelle zusammen mit der Leiterplatte, dem Strahler und dem Netzteil in einer linearen Halterung untergebracht ist und somit starken internen und externen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, ist es wichtig, einen speziellen Entlüftungsstopfen zu verwenden. Dieser Stöpsel sorgt für eine gute Belüftung und gleicht den Druck zwischen dem Innenraum und der äußeren Umgebung aus, um Kondensation zu verhindern. Außerdem schützt er vor einem Temperaturanstieg, der durch intensive Sonneneinstrahlung im Inneren des Geräts entstehen kann. An den Installationspunkten dieser Entlüftungsstopfen werden spezielle Kappen oder Stopfen verwendet, um die Stromkabel in das Gerät einzuführen.

Temperaturbeständigkeit des Stromversorgungssystems

Um die Lichtleistung ausgewählter Lichtquellen effektiv zu erzeugen, müssen Stromversorgungssysteme ausgewählt werden, die optimale elektrische und lichttechnische Ergebnisse liefern. Bei LED-Lichtquellen ist die größte Herausforderung oft das Vorschaltgerät oder das Stromversorgungssystem, das die Zuverlässigkeit der Leuchte insgesamt beeinflusst. Seine Lebensdauer ist entscheidend und bestimmt oft die Langlebigkeit der gesamten Leuchte.

Eines der Hauptprobleme in Stromversorgungssystemen ist die Widerstandsfähigkeit elektronischer Komponenten, insbesondere von Kondensatoren und Kupferbahnen, gegenüber hohen Temperaturen. Das Austrocknen von Kondensatoren, das für etwa 80 % der Ausfälle verantwortlich ist, führt zu einem Verlust der ordnungsgemäßen Filterung und der Energiespeicherkapazität und beeinträchtigt den Betrieb des Netzteils. Bei der Wahl des Kondensators muss oft ein Kompromiss zwischen Kosten und Qualität gefunden werden, und bei Stromversorgungen sind Kondensatoren zusammen mit den magnetischen Bauteilen in der Regel die teuersten Komponenten.

Hohe Temperaturen im Inneren der Leuchte, die die maximal zulässigen Werte für Stromversorgungen überschreiten, und die Übertragung von Wärme von der Lichtquelle über die Leiterplatte auf das Stromversorgungssystem können zur Verdampfung des Elektrolyts aus den Kondensatoren führen. Der langfristige und zuverlässige Betrieb der gesamten Leuchte hängt daher von der Qualität und Haltbarkeit der verwendeten elektronischen Komponenten ab.

Effizienz und Haltbarkeit von Stromversorgungssystemen und Batterien bei verschiedenen Temperaturen

Nach der Arrhenius-Theorie verdoppelt sich die Lebensdauer eines Aluminiumkondensators, wenn die Umgebungstemperatur um 10°C sinkt. Die Trennung der Elektronik vom Strahler kann zu besseren Ergebnissen führen als der Einbau in ein integriertes Gehäuse. Einige Hersteller verwenden zur Steigerung der Effizienz zwei oder drei Stromversorgungen für eine einzige Beleuchtungseinheit, wodurch die Belastung und Überhitzung der internen Komponenten verringert und das Risiko von Verschleiß und Ausfall minimiert wird.

Temperaturbeständigkeit der Batterie

Für die Notstromversorgung ist es gemäß den Brandschutzvorschriften und Bauvorschriften erforderlich, für Risikobereiche innerhalb von 0,5 Sekunden, für Fluchtwege und Anti-Panik-Zonen innerhalb von 5 Sekunden 50 % und innerhalb von 60 Sekunden 100 % Beleuchtungsstärke bereitzustellen. Die Notstromversorgung wird oft durch:

- Akkumodule mit einem Netzteil im Inneren des Geräts,

- Notstromanlage mit einer zentralen 220-V-Gleichstrombatterie.

In beiden Fällen wird die Lebensdauer von Batterien als Energiespeicher stark von der Temperatur beeinflusst. Jeder Temperaturanstieg um 10°C über die vorgeschriebenen 20°C halbiert die Lebensdauer der Batteriezelle. Eine Batterie, die für eine Lebensdauer von 4 Jahren ausgelegt ist, funktioniert bei einer Umgebungstemperatur von 50°C nur ein halbes Jahr lang entsprechend ihren Parametern. Eine stationäre Batterie, die nach den EUROBAT-Normen für 10 Jahre ausgelegt ist, hat bei einer Temperatur von 30°C eine Lebensdauer von 5 Jahren. Es ist auch wichtig zu wissen, dass niedrige Temperaturen die Lebensdauer der Batterie negativ beeinflussen.

Probleme mit der Energieeffizienz von Batterien

Aufgrund physikalisch-chemischer Prozesse wird die in Batterien gespeicherte Energie manchmal nicht vollständig genutzt, was bei beschädigten Zellen zu einer fehlenden Spannungsversorgung des Stromnetzes und einem kompletten Ausfall der Beleuchtung führen kann.

Ein wichtiger Faktor, der sich auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt, sind auch plötzliche Temperaturschwankungen. Die Energiemenge, die aus einer Batterie entnommen werden kann, hängt von ihrer Temperatur ab. Das bedeutet, dass Temperaturunterschiede im Sommer und im Winter die verfügbare Energie um bis zur Hälfte reduzieren können.

Bei der Auswahl der Batteriekapazität für die Leistung der Lichtquellen, die sie versorgen soll, sollte diese Abhängigkeit berücksichtigt werden. In manchen Fällen kann es notwendig sein, die Batterie zu überdimensionieren, um ihre ordnungsgemäße Funktion in einer bestimmten Anlage zu gewährleisten.

Außerdem sollte das Risiko bedacht werden, dass die Batterie nicht bis zur vollen Kapazität geladen wird und ihre innere Struktur beschädigt wird. In solchen Situationen können sowohl die Kapazität als auch die Effizienz der Batterie proportional reduziert werden, was sich auf die Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Notstromsystems auswirkt.

Elektrochemische Prozesse im Inneren einer Batterie

Der Ablauf der chemischen Reaktionen in einer Batteriezelle kann sich durch einen Anstieg des Innenwiderstands verlangsamen, was zu langsameren chemischen Reaktionen führt. Dieses Phänomen ist auch bei anderen Lichtquellen wichtig, z. B. bei Leuchtstofflampen, die bei einer höheren Stromaufnahme möglicherweise nicht die erwarteten Lichtparameter erreichen oder sogar ganz aufhören zu funktionieren.

Stromausfälle stellen eine ernsthafte Bedrohung dar, da sie zu Tiefentladung und Batterieschäden führen können. Längere Stromausfälle, die zu einer unvollständigen Entladung und Aufladung führen, sind für Systeme mit längeren Betriebszeiten, z. B. 3 Stunden, weniger schädlich als für solche mit kürzeren, z. B. 1,5 Stunden.

Die schwächste Zelle entscheidet über den Zustand des gesamten Akkupacks. Deshalb ist es wichtig, alle Zellen in bestmöglichem Zustand zu halten. Eine regelmäßige manuelle oder automatische Überprüfung des Status ermöglicht eine schnelle Beurteilung des Zustands des gesamten Packs.

Bei der Batterieentladung ist es wichtig, die Temperatur zu beachten, bei der dieser Prozess stattfindet. Die Geräte, die diese Aufgabe übernehmen, sollten mit Systemen ausgestattet sein, die den Lade- und Entladestrom regulieren. Häufig werden Referenz-Hysteresekurven verwendet, um den Strom auf dem richtigen Niveau zu halten und eine Überschreitung der Nennkapazität zu vermeiden. Die Bezeichnung 1C bezieht sich auf den sogenannten Ein-Stunden-Strom, mit dem die Ladegeschwindigkeit einer Batterie bestimmt wird. Verschiedene Batterietypen reagieren unterschiedlich auf die Temperatur; sie können unterladen werden, was ihre Leistungsfähigkeit verringert, oder überladen werden, was zu Gefahren führen kann, einschließlich der Gefahr einer Zellexplosion.

document.querySelectorAll(‘section.container a[href^=”#”]’).forEach(link => { console.log(link ) link.addEventListener(‘click’, function (e) { e.preventDefault(); const targetId = this.getAttribute(‘href’).substring(1); console.log(targetId ) const targetElement = document.getElementById(targetId); const headerOffset = document.querySelector(‘.sticky-lg-top’).offsetHeight; const elementPosition = targetElement.getBoundingClientRect().top; const offsetPosition = elementPosition + window.pageYOffset – headerOffset; window.scrollTo({ top: offsetPosition, behavior: ‘smooth’ }); }); });